ECOGRAFIA

L’ecografia o ecotomografia è un sistema di indagine diagnostica medica che non utilizza radiazioni ionizzanti, ma ultrasuoni e si basa sul principio dell’emissione di eco e della trasmissione delle onde ultrasonore. Tale metodica viene considerata come esame di base o di filtro rispetto a tecniche di Imaging più complesse come TAC, imaging a risonanza magnetica, angiografia. Nelle mani del radiologo interventista è una metodica che può essere utilizzata per procedure terapeutiche mini invasive. L’ecografia è, in ogni caso, una procedura operatore-dipendente, poiché vengono richieste particolari doti di manualità e spirito di osservazione, oltre a cultura dell’immagine ed esperienza clinica.

ULTRASUONI

I primi studi scientifici sugli ultrasuoni (US) furono effettuati da L.Spallanzani il quale, alla fine del XVIII secolo, stabilì indirettamente che i pipistrelli si orientavano al buio utilizzando l’eco riflesso delle onde sonore da essi stessi emesse per identificare gli ostacoli al volo e le prede. Tali onde hanno frequenza superiore ai 20 KHz (20000 Hertz), pertanto non udibili dall’orecchio umano, ma percepite da altri animali come i cani e soprattutto i delfini e le balene che in questo modo comunicano con i propri simili nel mare. Le prime applicazioni industriali degli US comparvero all’inizio del XX secolo, un decennio dopo che i fratelli Jacques e Pierre Curie, all’età di 24 e 21 anni rispettivamente, avevano scoperto l’effetto piezoelettrico.

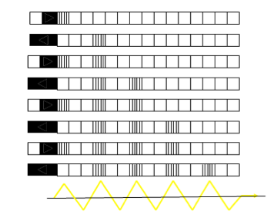

Tale effetto è posseduto da alcune ceramiche i cui cristalli sono costituiti da molecole bipolari capaci di modificare la propria forma per applicazione di un campo elettrico (effetto piezoelettrico diretto) e viceversa di generare un campo elettrico se modificate nella forma a causa di compressione esterna (effetto piezoelettrico indiretto).continue modificazioni di forma e di spessore del cristallo indotte dall’alternanza dello stimolo elettrico provoca compressione e diradamento delle molecole del mezzo che circonda il cristallo stesso, garantendo in questo modo la propagazione di energia sotto forma di onda sonora con una propria lunghezza, ampiezza e frequenza L’uso degli US in medicina si basa sulle interazioni che si producono tra gli ultrasuoni e i diversi tessuti da essi attraversati: la pelle, il grasso, i muscoli, i tendini e l’osso, sia a scopo diagnostico (ecografia) che terapeutico (fisioterapia, litotripsia, ecc.). Per quanto riguarda l’ecografia, in particolare, i fenomeni fisici prodotti dal passaggio degli US attraverso le interfacce delle diverse strutture esaminate sono la trasmissione, la rifrazione, la diffusione e la diffrazione; essi, insieme all’assorbimento acustico, influenzano la riflessione che rappresenta il fenomeno fisico più importante, essendo l’unico recepito in modo diretto dal trasduttore.

STRUMENTI

L’esame ecografico viene effettuato con appositi apparecchi (ecografi), prodotti in numerosi tipi dalle diverse industrie e differenti tra loro per forma, dimensioni, prestazioni e costi.

Queste caratteristiche dipendono dalle funzioni dei moduli contenuti nell’ecografo (colore, power, doppler, armonica tissutale, mezzo di contrasto, ecc). Vi sono apparecchi piccoli, dalle funzioni limitate, dai costi contenuti, facilmente trasportabili da un piano all’altro dell’ospedale, idonei ad effettuare esami al letto del paziente critico, non deambulante o sull’ambulanza nell’emergenza territoriale. Altri invece, non dedicati, sono dotati di più sonde e numerosi moduli con funzioni adatte a molti tipi di esami e dal costo più impegnativo. Tutti gli ecografi sono composti da elementi essenziali comuni quali la base elettronica che gestisce i diversi moduli, invia il segnale elettrico al trasduttore (sonda) e genera l’immagine ecografica sul monitor mediante ricezione e identificazione del segnale riflesso. La sonda è l’elemento che connette direttamente all’organo da esaminare, praticamente utilizzata come un prolungamento e superamento della mano del medico che visita il paziente.

APPLICAZIONI

L’ecografia rappresenta senza dubbio la tecnica diagnostica per immagine più diffusa in assoluto. Si pensi che nel nostro paese si effettuano più di 10 milioni di esami ecografici all’anno; praticamente una persona su quattro, senza limiti di età, per un motivo o per un altro, si sottopone ad un esame ecografico di qualunque distretto del corpo. A cominciare alla testa e collo, si possono esaminare il cervello per via transfontanellare in età neonatale, gli occhi, la tiroide e le ghiandole salivari, i linfonodi sottocutanei, i muscoli e la superficie delle ossa. Al tronco si effettua l’esame del cuore e del polmone nel torace e di tutti gli organi contenuti in addome. E’ possibile anche lo studio ecografico delle strutture superficiali come le mammelle ed i testicoli e di i tutti i muscoli, tendini, articolazioni e strutture vascolari superficiali e profonde di qualunque parte del corpo. Abbiamo poi lo studio ecografico endocanalare dell’esofago, stomaco e pancreas tramite gastroscopia, della prostata e vescicole seminali con ecografia transrettale e dell’utero ed ovaie con ecografia transvaginale. Infine c’è tutto il capitolo dell’ecointerventistica o ecografia interventistica, reso possibile dall’utilizzo della metodica ecografica per visualizzare e monitorare procedure di microchirurgia diagnostiche e terapeutiche. Sotto costante guida ecografica si posiziona precisamente l’ago in una qualunque lesione di organi superficiali o profondi per effettuare prelievo di materiale utile ad un esame colturale, citologico (FNB, FNAB) ed istologico (BE), oppure in una raccolta liquida normale come quella amniotica (Amniocentesi) per cariotipo fetale o patologica (paracentesi, toracentesi e pericardiocentesi) per esame citologico o colturale od anche iniettare un contrasto iodato in colecisti (PTCC) e nelle vie biliari intraepatiche (PTC) prima di effettuare un esame rx diretto dell’addome per identificare sede e causa di ostruzione biliare. Anche per fini terapeutici l’ecografia può costituire la guida all’inserzione di aghi o cateteri per il drenaggio di ascessi e cisti semplici o parassitarie (PAIR o D.PAIR) o per il trattamento ablativo dell’adenoma tossico della tiroide, dell’epatocarcinoma o metastasi epatiche di altri tumori con alcool al 95% (PEI), con il calore (RF) o raggio laser (PLA).

VANTAGGI

PREPARAZIONE

ADDOME SUPERIORE

(Fegato – colecisti e vie biliari – pancreas – milza – reni e surreni – grossi vasi)

Digiuno

ADDOME INFERIORE

(Vescica – utero ed ovaie – prostata – vescicole seminali )

Vescica piena

TRANSRETTALE

Clistere

TRANSVAGINALE

Nessuna

STRUTTURE SUPERFICIALI

(Capo e collo – mammella – testicoli – cute e sottocute – muscoli – tendini – articolazioni)

Nessuna

Note

E’ necessario portare in visione esami ecografici precedenti od altra documentazione utile.

Legenda

Digiuno

Non mangiare e non assumere caffè nelle ultime 8 ore.

E’ possibile bere ed assumere qualunque tipo di farmaco.

E’ attualmente in disuso prescrivere Carbonesia od altro farmaco assorbente il gas intestinale a pazienti con eccessivo meteorismo, sia per le cresciute capacità degli operatori che per le ridotte dimensioni delle sonde.

Vescica piena

Non urinare nelle ultime 2-

3 ore e Bere 1 lt e ½ di acqua non gasata 1 ora prima dell’esame. Clistere

Praticare clistere di pulizia monouso 2 ore prima dell’esame.

ESECUZIONE

SEMEIOTICA

REFERTAZIONE

La refertazione dell’esame ecografico, in osservanza alle linee guida redatte delle diverse società scientifiche, deve essere analitica, descrittiva e funzionale, utilizzando i termini specifici e significativi della semeiotica ecografica e formulando diagnosi certe o ipotesi diagnostiche. Pertanto l’elaborazione del referto ecografico deve far riferimento alla sede, forma, contorni, volume ed ecostruttura dell’organo esaminato.

Ovviamente per il cuore e aorta addominale non è necessaria la citazione della presenza o meno in sede, invece per altri organi (colecisti, rene, utero ecc.) l’assenza può essere ascritta ad agenesia, exeresi chirurgica, o reperimento in altra sede (ptosi, retroflessione, dislocazione) e pertanto adeguatamente segnalata. La forma è di solito riferita come normale, mentre l’anormalità (dismorfismo) di un organo definito allungato, ripiegato, lobato, tortuoso ecc., può riguardare aspetti sia fisiologici, funzionali, che patologici.

Allo stesso modo i contorni irregolari di un organo, ad esempio di un rene per altri versi normale, possono essere ascritti a persistenza di bozzature fetali. Al contrario il riferimento ai contorni dentellati o bozzuti del fegato si riferiscono ad una patologia ben precisa, quale la cirrosi. Il volume degli organi esaminati è molto variabile in funzione dell’età, del tipo costituzionale e di aspetti funzionali e per alcuni di essi (mammella, articolazione, vescica) quasi sempre la mensione viene omessa; per altri (milza e rene) si fa riferimento a valori medi di normalità del solo diametro longitudinale se la forma è conservata, mentre, per altri ancora (tiroide, utero, prostata), si riportano precisamente i tre diametri (T., A.P., e L.).

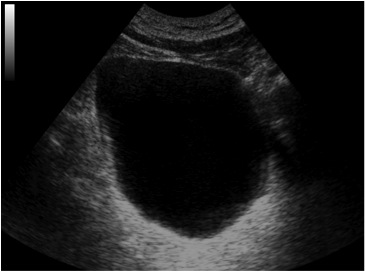

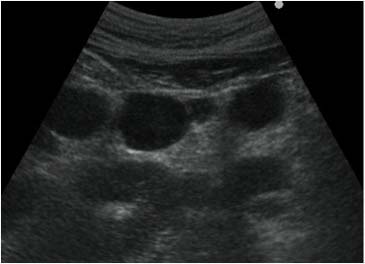

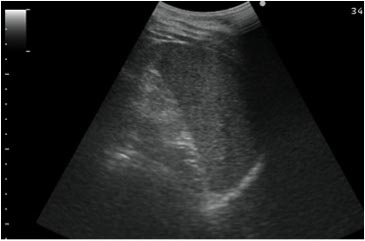

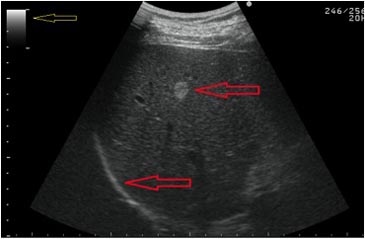

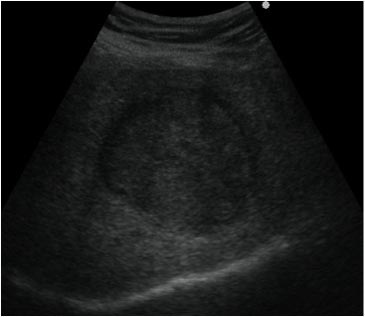

Invece non è possibile riferire precisamente il volume del pancreas e del fegato perché essi non hanno corrispondenze geometriche di riferimento che ne permettano il calcolo. Più importante è la segnalazione di particolari anomalie volumetriche distrettuali che possono definire condizioni patologiche precise come l’ipertrofia del lobo caudato, tipico della cirrosi epatica. Per tutti gli organi si fa il riferimento all’ecostruttura definibile “ regolare” quando caratterizzata da normale tessitura di fondo e normale rappresentazione delle strutture interne vascolari, canalari, legamentose, ecc. ed “irregolare” per la presenza di una lesione focale di qualunque tipo o per dilatazione del sistema canalare escretore come quella delle vie biliari intraepatiche nell’ittero ostruttivo o delle vie escretrici renali nell’idronefrosi. Le eventuali lesioni focali devono essere dettagliatamente descritte per numero, forma, aspetto ecografico, margini, vascolarizzazione, dimensioni, mobilità, sede e riferimento. Quest’ultimo aspetto può essere in alcuni casi riferito come certo (calcolo, calcificazione, cisti) ed in altri come verosimile (tumore benigno, maligno, metastasi).

Talvolta risulta utile refertare anche la tessitura dell’organo esaminato. Per esempio la tessitura grossolana, finemente o con aspetto pseudonodulare, della tiroide è più spesso associata a tiroidite. Invece per il fegato la tessitura normale, caratterizzata da fini echi di media intensità omogeneamente addensati ed uniformemente distribuiti, è presente nel paziente sano ma anche in corso di epatite acuta o cronica. L’aspetto a “brigth liver” del fegato è caratterizzato da echi brillanti fittamente stipati ed uniformemente distribuiti e si riferisce alla steatosi. Infine il “coarse echo pattern”, caratterizzato da echi grossolani disomogeneamente addensati e non uniformemente distribuiti, definisce con buona accuratezza diagnostica, la condizione di cirrosi epatica, ancor più se associato alle altre caratteristiche ecografiche della malattia. Il referto così composto può essere compilato a mano, a testo libero o su moduli a schema preordinato, od a computer. In questo caso si utilizzano in genere files precedentemente elaborati di normalità e patologia per ciascun organo, da adattare di volta in volta, oppure si usano specifici programmi di refertazione ecografia, esistenti in commercio. Infine, per quanto riguarda l’iconografia, in genere si accludono le immagini fotografiche di alcune scansioni di parti normali dell’organo esaminato ed eventualmente altre relative agli aspetti patologici segnalati.

Ciò può risultare utile per controlli ecografici successivi e per confronto con altre tecniche di diagnostica per immagine. Ma in nessun caso le fotografie accluse possono sostituire il referto o far diffidare di quanto è stato scritto e debitamente firmato, desunto dalla valutazione di migliaia di immagini scorse in sequenza veloce (oltre 16 al secondo) per tutto il tempo necessario all’esame.